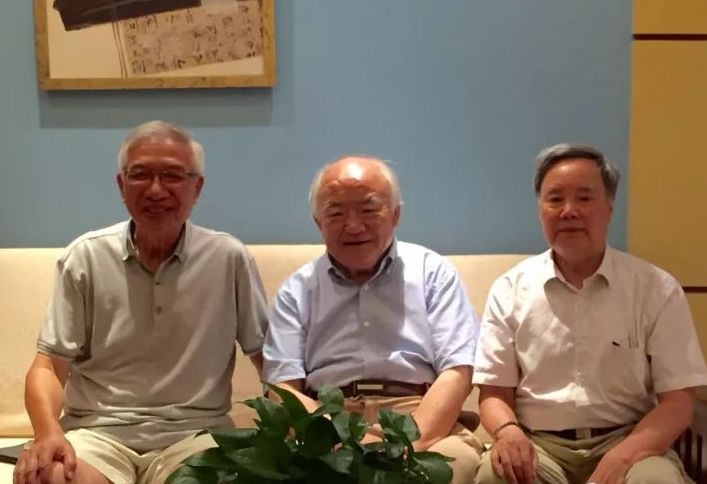

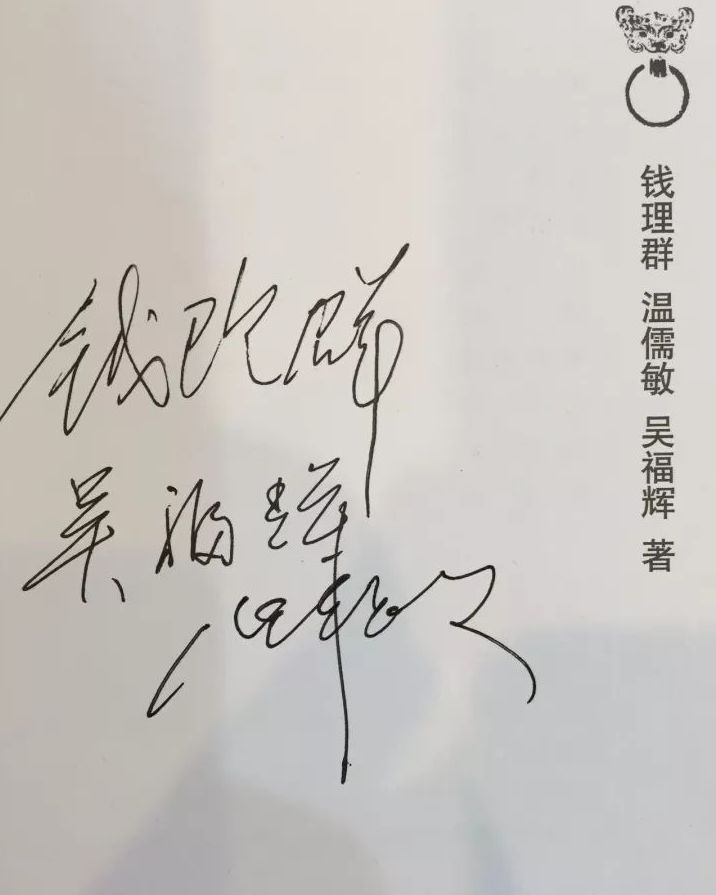

中国现代文学三十年出版三十周年,三位学者访谈实录

中国现代文学三十年出版三十周年,三位学者访谈实录

“中国现当代文学学术生产已经泡沫化,套用一个时髦词,要去“产能”了。这个“产能”怎么“去”?先“去”那些陈陈相因的题目,多些贴近现实的思考。”

在现代文学研究领域,一部作品的分量往往与当时学术界的最新趋势紧密相连,今天我们就来探讨这一话题。

学界地位影响

在当时的学术界,王先生在我国的现代文学研究领域享有盛誉。他的学生们深受其教诲,从一开始便具备了高远的视角。樊骏先生便是其中一例,他专注于对学科发展的思考,这种对学科发展的重视为后续的研究打下了坚实的基础。这也使得他的学生们在后续的研究中能够站在更高的起点,进行更为深入的思考。

学界普遍认同王先生的学术地位,因此,他的学生们的研究成果也引起了广泛的关注。例如,《三十年》这部文学作品的问世,便是这种学术风气的产物。一个学者的地位往往能够推动其研究课题和成果获得更广泛的认可和重视。

新研究动向

北大在研究中国现代文学领域呈现了新的趋势。学生们在开展研究时,不再仅仅参考《新民主主义论》来探讨文学史。面对学术讨论中可能存在的政治风险,他们开始萌发新的思考方式,并尝试引入新的理论观点。

这种新趋势促使有识之士突破常规思维模式。“二十世纪中国文学”这一概念随之诞生,彰显了研究者在摆脱传统桎梏、探索新的表达手段和研究视角方面的努力,为后续的“重写文学史”实验奠定了基础。

新概念的提出

为了解决五四新文学的性质问题,学者们提出了“二十世纪中国文学”这一新的理论概念。在那个学术氛围中,这无疑是一种勇敢的探索,它打破了以往研究的束缚。

新概念将研究范围从单一的“五四”新文学扩大至整个二十世纪,这一转变影响了文学研究的时空格局。它为后续的“重写文学史”运动带来了全新的观察角度和理论框架,促使学术界开始对传统的文学研究方法进行反思和重新评价。

“重写文学史”实验

《三十年》一经发布,学术界便展开了“重写文学史”的探索。在众多关键议题上,新的见解纷纷涌现。这一成果不仅建立在学界既有研究之上,还融入了时代的特色。

这个实验推动了研究领域的观念和认识向前发展,许多学者以此文学史为起点,着手进行各自的研究创新。它颠覆了传统文学史的模式,在资料运用和对作家作品的评价方面带来了新的思考方向。

教材定位特点

《三十年》作为教材,在编写和修订过程中需充分展现作者的专业优势,但亦不应局限于单一观点。作者需在确保学术严谨性的基础上,注重内容的广泛适用性和公正性,因此必须从多个角度来构思和安排内容。

教材应当便于学生群体理解和掌握,同时在社会及学术界发挥其应有的指导功能。教材中所展示的见解与研究成果,需激发学生对现代文学领域的深入探究,并推动学术界在相关研究领域的广泛交流。

当下研究情况

目前,在当代文学研究领域,存在一种“人多资源有限”的情况,尽管有新的史料被发现,但被用作研究对象的却相对较少。众多新史料未能得到充分应用,导致研究成果难以实现质的飞跃。

以《废名集》为例,该书问世已有数年,但整体的研究进展并不显著。当前,学者们对学科发展的关注相对较少,他们的大部分精力都投入到了具体的研究工作中。相较之下,缺少了樊骏先生那样对学科发展进行深入思考的学者精神。

大家都在思考,现代文学研究如何突破当前的困境,实现新史料的创新应用?欢迎各位在评论区发表自己的看法,同时,也请您为这篇文章点赞并分享出去!