认知语用学:从关联论到新认知语用学的语言交际研究

认知语用学:从关联论到新认知语用学的语言交际研究

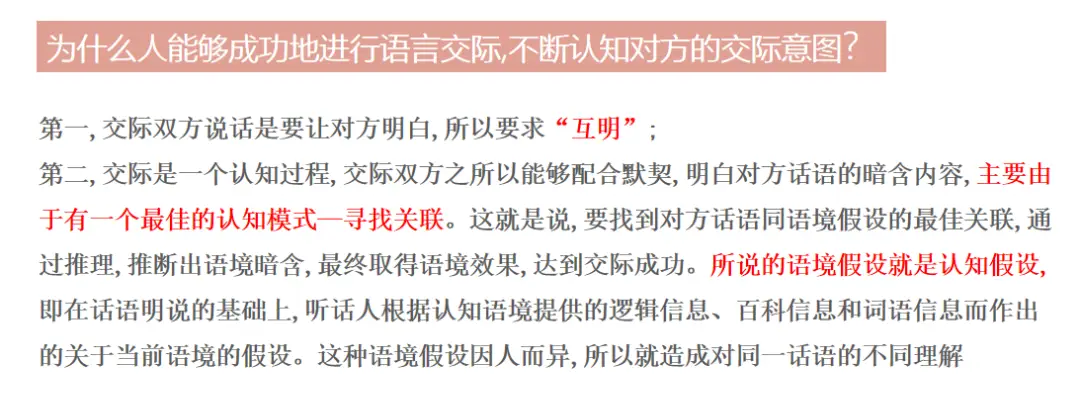

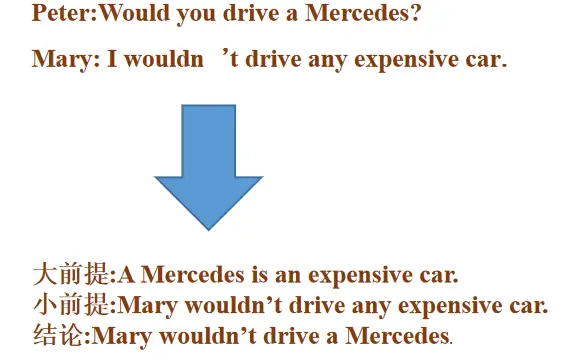

狭义的认知语用学主要关注关联论,并阐述了其核心研究内容。广义的,又称为“新认知语用学”,由王寅在2015年提出,它融合了认知语言学的关键成果,拓展了语用学研究的广泛领域。认知语言学中有许多概念,其中范畴化和象似性尤为重要。认知语言学经验派指出,人们通过与世界进行主观和客观的交流,形成概念、分类以及形象图示。

认知语用学有狭义广义之分

认知语用学有两种分类,一是狭义,二是广义。狭义的认知语用学主要关注关联论,并阐述了其核心研究内容。广义的,又称为“新认知语用学”,由王寅在2015年提出,它融合了认知语言学的关键成果,拓展了语用学研究的广泛领域。

认知语言学核心概念

认知语言学中有许多概念,其中范畴化和象似性尤为重要。范畴化是最基本的分类方式,它将事物划分为不同的类别。这些类别中,大的类别又包含着更小的次类别。以动物为例,这个大类别下又分为哺乳动物和鸟类等次类别。

范畴化的形成机制

认知语言学经验派指出,人们通过与世界进行主观和客观的交流,形成概念、分类以及形象图示。这些意义具有体验性、变化性和流动性。比如,日常生活中的吃饭、睡觉等行为,人们容易关注并对其进行分类;然而,“滑翔”这一活动,由于并非多数人的日常经验,所以难以被纳入他们能接受的具体类别之中。

范畴化具体案例

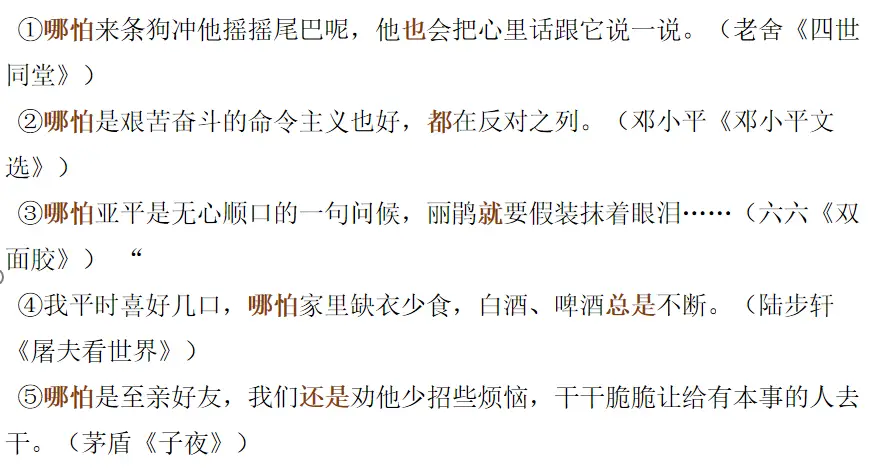

以“哪怕”搭配的副词为例,可以更好地理解范畴化。在复句中,“哪怕”常与“也”“都”等副词相呼应。认知语言学表明,在语音、形态学、句法层面以及功能、句法语义范畴中,存在原型效应。这些范畴有核心成员和外围成员,其边界并不清晰。

象似性的理论阐释

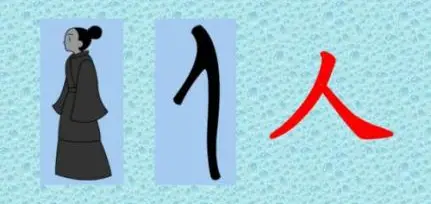

象似性是语言具有的与任意性相对的基本性质。认知语言学认为,语言的结构,尤其是语法结构,与人们对客观世界的认知有着相似之处,这种相似性使得人们将现实世界的认知映射到语言之中。以象形文字为例,它们直观地呈现出与所代表事物的高度一致性。

象似性在语言中的体现

拟声词在语音上具有形象性。索绪尔提出,这类词汇能够模仿自然界的声音,并且与意义紧密相连。比如,“汪汪”这个词让人马上联想到狗吠声,这是人们在听到声音后通过模拟来认知的。这种特点在句子结构中也有所表现,比如将对比、疑问等元素置于句首,这符合顺序象似的原则。

大家是否曾遇见过那些难以归类的事物?欢迎在评论区交流,若觉得文章有益,请点赞并转发!