元明文学中男性形象审美建构:张生、柳梦梅的独特展现?

元明文学中男性形象审美建构:张生、柳梦梅的独特展现?

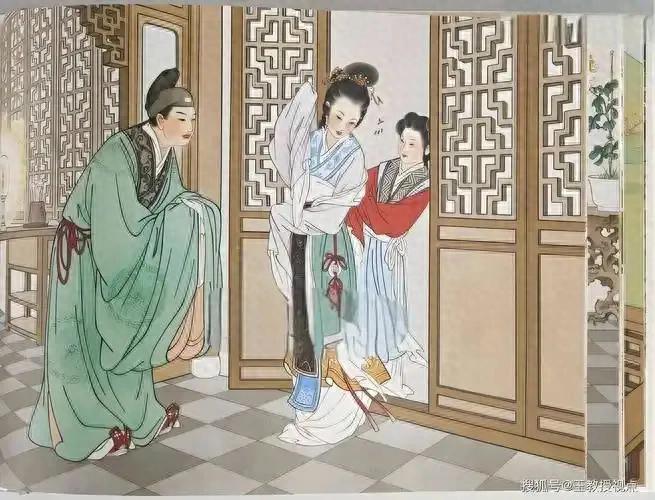

一在中国古典小说男性形象的审美谱系中,元明时期的文学创作以独特的笔触,将文弱化倾向、科举文化印记与身份卑微的三重特质,融汇成一个完美的男性主角形象。王实甫《西厢记》中的张生

中国古典小说塑造了众多性格突出的角色,这些角色的背后蕴含着多样的审美文化差异,这些差异极具吸引力,激发了人们深入探究的欲望。

中国书生形象审美特征

在中国古典小说里,柳梦梅凭借“囊萤照读”这一独特的学习方法,最终荣获“状元及第”的称号,这一形象充分体现了“寒士审美”的特质。这一形象继承了《世说新语》中柔弱美的传统,同时也与“情至”理念中“贫寒不能动摇其志向”的理想相契合。以《红楼梦》中的贾宝玉为例,他的面容宛若中秋的满月,肤色如同春晨的鲜花,不仅外表俊朗,而且敢于反抗封建礼教,追求人性的本质,充分体现了“德貌相称”的审美特质。类似的情况在《聊斋志异》中的乔生、王子服等人身上也有所显现。

书生形象的价值观体现

在价值观上,中国古典小说里常见的角色往往是体弱多病的书生,他们不以外貌论人,更注重的是品德与才华。《三国演义》、《说唐》这类以历史为背景的演义作品,特别突出了“德”的塑造。朝鲜李朝的文人崔溥在其记载中说道,高丽王朝在选拔士人时,特别看重“文章道德”,这样的标准为出身贫寒的士人提供了通往仕途的途径,同时也塑造了独特的文学审美。明代时期,“三言二拍”里诸如李梦龙等作品所描绘的文弱书生,同样突出了道德与才华并重的观念。

奇幻叙事与精神觉醒

《聊斋志异》里的《连城》篇,讲述了一个“至情可以回生”的神奇故事。陈平原认为这个故事展现了“以情抗礼”的精神觉醒,对封建礼教发起了挑战。在清代的小说里,以贾宝玉为代表的人物,打破了传统的“科举英雄”叙事模式,塑造了拥有情性内核的新式英雄形象,推动了审美观念的转变。这一变革受到了国际汉学界的广泛关注,其中浦安迪特别注意到了清代小说在革命性创新上的显著成就。

武侠小说的形象重构

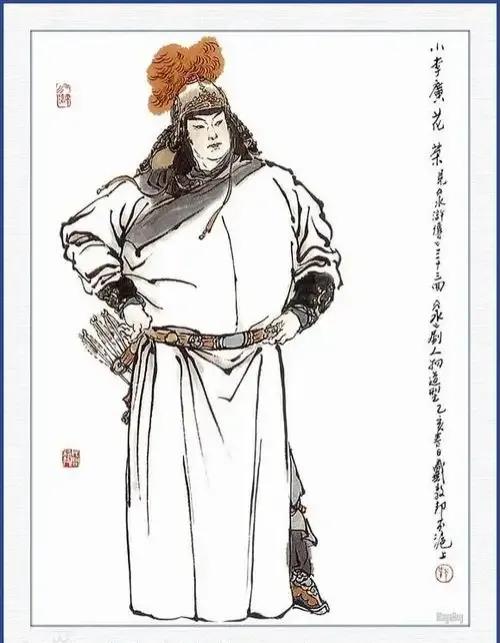

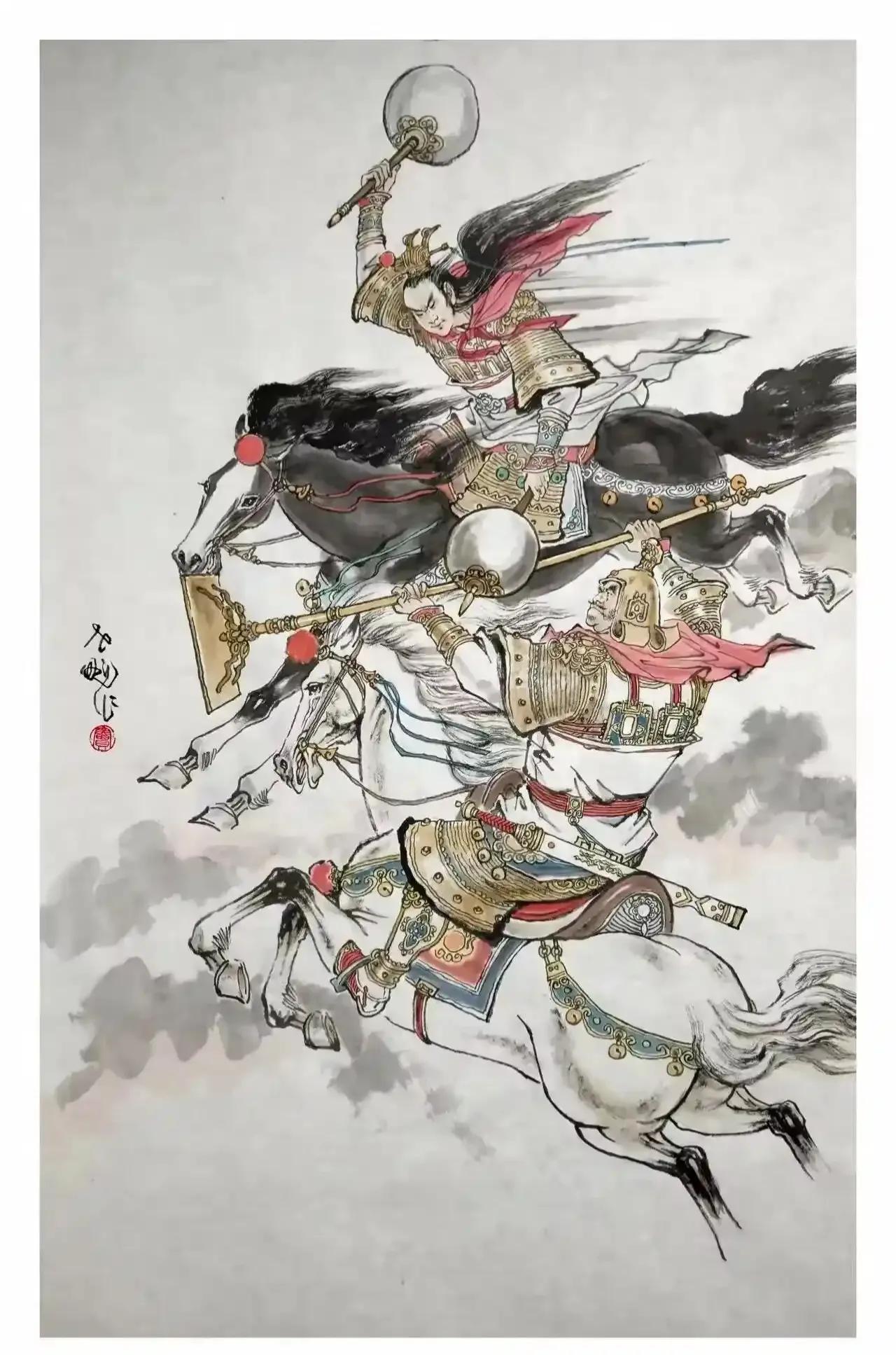

在清代的武侠小说里,人物虽身形消瘦却拥有超群的武艺,这一特质沿袭了《世说新语》中对文人雅士之美的推崇,并且融入了“侠之大者”的深刻内涵。这种创作方式,对传统的英雄形象进行了重塑。即便主人公体态单薄,却能展现出惊人的武力,将这两者巧妙地结合,让武侠角色的形象变得更加丰满和与众不同。这种塑造不仅迎合了那个时代社会对英雄形象多元化需求的特点,同时也为武侠文学增添了丰富的表现技巧。

中外文学形象分野

中国古典小说中的书生形象,与西方古代文学中的骑士和教会文学角色,差异十分明显。中国文学更倾向于强调情感和道德,而西方文学则更加强调武力与战斗精神。不过,《薄伽梵歌》中黑天与哲学的交流,却展现了丰富的智慧。印度的罗摩则成为了“神性高贵”与“道德圆满”完美融合的“神性英雄”的典型代表。

审美文化的社会影响

中国文学里这些人物形象,揭示了那个时代的审美标准和人们的理想追求。比如,“德才兼备”和“德艺双馨”这样的理念,对社会的用人评价产生了深刻的影响。这些理念不仅为后世文学创作提供了借鉴,还促使创作者塑造出更多富有深度和个性的角色。而且,它们还促进了文化交流与传承,让更多的人感受到了中国文学的独特魅力。

读到此处,你或许会想,我国古时小说里的柔弱书生形象,与西方文学作品中的人物,究竟哪个更引人入胜?在此诚挚地邀请各位在评论区分享您的观点,同时,别忘了点赞并分享这篇文章。