第3章 古代汉语的词汇与词义3.1复习笔记:词汇的重要性及字和词辩证关系

第3章 古代汉语的词汇与词义3.1复习笔记:词汇的重要性及字和词辩证关系

王宁《古代汉语》笔记和典型题(含考研真题)详解3.1 复习笔记第3章古代汉语的词汇与词义3.1复习笔记词汇是构建言语作品、用语言进行思维、交流思想的材料。

在汉语的运用现状中,双音节和多音节词汇占据了相当大的比重,字与词之间的对应关系往往并不匹配。此外,古代汉语中的某些字词在今日的语境中其含义也经历了诸多变化,这无疑让人感到有些困惑。所以,我们打算共同深入研究和讨论这一现象。

字词状况剖析

在当前汉语使用中,双音节词和多音节词占据了绝大多数,字和词之间常常不完全对应。阅读白话文时,人们习惯将词作为语音表达的基本单位,而将字看作书写的基本单位。以“葡萄”为例,这是一个双音节词,人们通常难以将“葡”和“萄”分开来分别理解。而在先秦时期,语言以单音节词为主,其用法与现在相比有着显著的差异。

造词造字同步

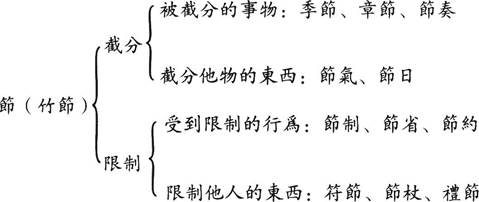

在词汇演变的历史中,由“音衍义生”而产生的派生词和派生字,共同推动了语言的进步。在古代的注释、字汇、韵书等文献中,所谓的“字”实际上指的是代词,而“词”这一概念则特指虚词。以《说文解字》为例,书中的许多对“字”的解释,实际上是在阐述词的意义。这种状况反映了古代汉语中字词的概念与现代汉语存在一定的差异。

联绵词的特点

某些连绵词最初是由两个同源词汇拼接而成,这些词汇原本可以单独使用或进行解释。但结合在一起后,它们依然保有着来自词源的独特含义和特征。比如说“犹豫”,原本“犹”和“豫”可能各自拥有各自的意思。此外,还有一些连绵词是从单个音节的词汇演变而来,这些词中派生出的音节只是音节化的标记,并不含有实际的意义。以“螳螂”为例,“螳”这个字可能原本有特定的含义,“螂”则纯粹是音节化的文字。

古今词义对比

在某些方面,古今汉语的词义差异显著。比如,“害”字在古汉语里,“害于耕”中的含义非常广泛;但如今,“害”字单独使用时,更多地指的是“危害”或“伤害”。另外,“敝”字在现代汉语中,除了在文言文或正式的书面语中偶尔一见,日常生活中使用得并不多。这些现象表明,随着时间的流逝,诸多词汇的使用频率及其所蕴含的含义都经历了显著的转变。

古义的遗存现象

在古代汉语里,有些字词有着与众不同的释义。进入现代汉语,尽管偶尔还能看到它们,但已不多见,阅读时往往让人感到陌生。以“竖”字为例,在先秦时期,它通常用来表达“直立”的含义,而如今,“直立”这一表达方式则更为普遍。“左”这个字在表达“不方便”或“不顺畅”的意思时,在一些现代口语中还是能听到,比如“左性子”这样的用法就是例子。在阅读古籍的时候,我们常常会遇到这种情况,那些古代的含义通常只是以零散的片段形式展现出来。

假借义的形成

文字里常出现同音借用的情况,使得某些词除了原本的意思外,还附带上了借用的意思。这种现象并非字词本身意义的自然发展,而是由借用所生出的虚假意义。在古文献中,我们经常发现不直接使用原字,而是用同音的通假字来传达信息的例子。比如“猖獗”这个词,清代学者赵翼根据上下文进行推断,其含义或许是指“倾覆”或“失败”。这种现象对于学习古汉语的初学者来说,增加了理解上的难度。

在学习汉语的过程中,大家或许都曾遭遇过一些特别难以掌握的通假字,以及那些古今义义相差甚远的词汇。若这篇文章能给您带来一些启发,不妨点赞支持,并将它分享给正在学习汉语的朋友们。