德里达哲学:对不可能性思考及在中国当代艺术界的复杂影响

德里达哲学:对不可能性思考及在中国当代艺术界的复杂影响

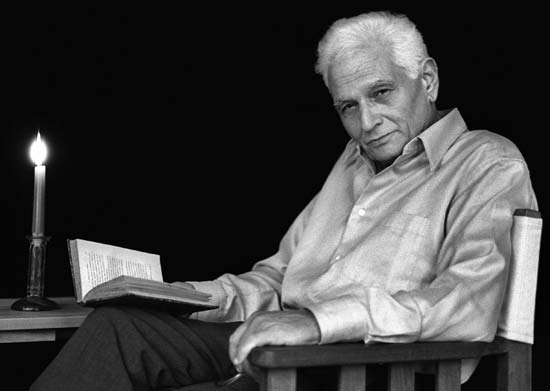

编者按:德里达(1930-2004),当代法国哲学家、符号学家、文艺理论家和美学家,解构主义思潮创始人。德里达的哲学乃是对“不可能性”的思考,是肯定这个不可能之为不可能

在哲学界,德里达对于“他者”与“书写”的见解独树一帜,为中国文化等领域带来了全新的思考方向,并引发了广泛的讨论。让我们跟随德里达的思路,进行一番深入的探讨。

德里达思考的独特意义

德里达对异质与文字关系的探讨极具重要性。特别是当中国文化成为他思考的核心时,其价值显得尤为独特,与一般哲学家有所不同。与海德格尔之后的哲学趋势相呼应,在形而上学-神学被全面解构的背景下,德里达的思考显得格外突出。正如在当代中国哲学研究领域,学者们已经开始从德里达的视角重新审视我们的传统文化。

他者概念的转变

在德里达的视角中,传统意义上的绝对他者概念被消解了。他认为,每个他者都是独一无二的绝对他者,它们各自具有鲜明的个性,从而拓展了差异的丰富性。比如,在文化交流的语境下,每一种文化都是一个独特的他者,它们无法被统一的标准所衡量。这种观念的转变,颠覆了以往绝对他者的统治地位,为哲学和神学的研究注入了新的视角,促使学者们以全新的眼光审视宗教与哲学之间的联系。

海德格尔与不可能性维度

海德格尔揭示了死亡“无法实现”的一面,却并未深入探讨。他认为,面对良知的呼唤所展现的死亡本质,是一种无法实现的可能性,因为人类对自身的死亡并无实际感受。例如,尽管我们害怕死亡,却从未真正经历自己的死亡。而德里达等人则全面地拓展了这一与外界关联的“无法实现”的领域,为哲学研究开辟了新的路径。

不可能的经验体现

爱、死亡、宽恕这类经验,虽属难以言喻,却常伴我们左右,成为生活中不可或缺的被动体验。以爱情为例,我们往往难以确切地定义爱究竟为何,它似乎总带有一丝捉摸不定的韵味。身处其中,生命将遭遇非同寻常的体验,从而让我们对自我和周遭世界有了全新的认知与感受。

解构的本质与要求

解构不是既有的方法、解释或原则。每一次都需要重新探索他者,去体验那无法实现的被动经验。在文学批评中,不能套用固定的框架去分析作品,而应依据作品各自的特色来挖掘其独到之处。这就要求我们面对各种差异显著的他者,持续挖掘新的差异,并从新的角度去理解和阐释。

弥赛亚希望的经验

他者对我所留下的体验,是关于弥赛亚希望的体验。人们渴望有一位绝对的弥赛亚来重生自己,使其得以永恒。这种渴望在宗教文化和人的精神信仰中尤为突出,比如某些信徒在逆境中盼望着救世主的到来。这种期待揭示了人类对生存与克服困境的强烈愿望。

请问各位,德里达的哲学观念,对于我们日常生活的具体指导意义有哪些?若这篇文章给你带来了新的认识,不妨点个赞,并将它推荐给你的亲朋好友。