殷商时期到西周:文学语言的变迁,殷商古语与文言的兴衰历程

殷商时期到西周:文学语言的变迁,殷商古语与文言的兴衰历程

内容提要:殷商时期文学语言的代表文献是殷商甲骨卜辞、铭文和《尚书·商书》,这些文献的语言可以称之为“殷商古语”,特点是艰深古奥。

为了更清晰地揭示商周文化的语言发展轨迹,本研究选择了严格的研究途径,并暂时将《商颂》的内容排除在外。尽管卜辞、铭文以及《尚书》中的文诰在形式上存在显著差异,但它们都共同承载着“殷商古语”那种深奥的风格。那么,这究竟是怎么回事?值得我们进一步探究。

文献考量

为确保论述的准确性,本文采用了阙闻则疑的方法,并未将《商颂》视为殷商语言的讨论焦点。尽管卜辞、铭文、《尚书》文诰等文献之间存在着较大的差异,但它们都承载着同一时期的独特风格。这种古奥且深奥的“殷商古语”特征,为我们开展研究提供了明确的研究领域和方向。

《商书》特色

《商书》中的语气词“越”“式”等与春秋战国时期的有所区别。同时,近现代学者在《商书》中挖掘出了许多殷商时期的成语,例如“罔知”“慼鲜”等,这些成语展现了《商书》特有的语言时代风貌,对于研究殷商古代文化具有重要意义。

《商书》假借字

《商书》的古注中提到,某些字的读音被标记为“读为”,这些字实际上是借用了其他字的音,比如“选”字被读作“纂”,而“昏”字则被读作“敏”。这些借用的字迹,是语言变迁过程中留下的印记,对于探究文字在各个时代的使用方式和意义,具有不可估量的价值。

周人语言疑问

周人得到了新的使命,但他们仍旧保留着那些晦涩的“殷商古语”。众多学者,包括杨树达、刘起釪、俞樾等人,都对此进行了深入的钻研。关于其中的原因,可能涉及文化延续、政治目的等多方面,这些都还需要我们进一步去研究。

《周书》特点

《周书》中的一些篇章,诸如《大诰》和《康诰》,它们的文字较为晦涩难懂。这些篇章创作于西周初期,据推测,可能是商朝遗留下来的史官所著。周原的卜辞在刻写风格上与殷商时期的卜辞相似,而且,《周书》的语言基调显得非常古老,其中包含了许多古老的词汇和表达方式。

《周书》演变

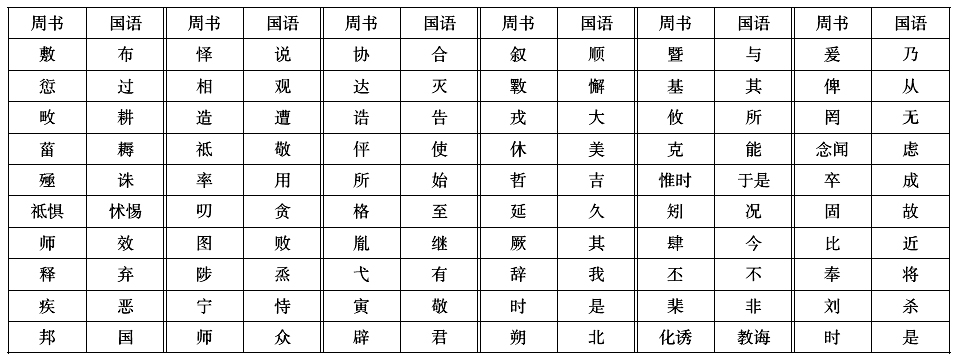

自西周中期起,《周书》中的《吕刑》和《文侯之命》等篇章,语言发生了变化,古老的语义和词汇逐渐减少。在《国语》中,通假字多采用本字,这一现象反映了语言的发展变化与时代背景的紧密联系。

文化传承与现实

“殷商古语”是商周古文化艺术中的一部分,目前新艺术形式颇受欢迎,这使得它遭遇了一定的挑战。然而,一些风诗据考据推测创作于西周时期,比如《周语中》和《晋语四》中的相关记载,这些文献为研究那个时代的语言和文化提供了宝贵的线索。

在当下这个时代,人们都在思考探究“殷商古语”究竟有何实际价值?不妨点个赞、转发一下,也欢迎留下您的看法,一起参与讨论。