汉字拉丁化争议再兴,探究其为何终究是死路一条

汉字拉丁化争议再兴,探究其为何终究是死路一条

最近几年,关于“汉字拉丁化”的讨论再次出现。网络上充斥着各种观点,比如“汉字以象形为主,不利于抽象思维的培养”、“汉字在书写、出版、电子输入方面不如拉丁字母”。明末时期,汉字拉丁化的进程开始了。当时,我国文盲众多,这一现实促使众多学者赞同汉字拉丁化改革。汉字拉丁化改革避开了若干难题。关于“汉字拉丁化”的讨论在官方层面已经结束,不再被提及。大家是否认为汉字在当今社会还有可能走向拉丁化?

改革争议复燃

最近几年,关于“汉字拉丁化”的讨论再次出现。网络上充斥着各种观点,比如“汉字以象形为主,不利于抽象思维的培养”、“汉字在书写、出版、电子输入方面不如拉丁字母”。这些言论在互联网的各个角落引发了热烈的讨论,仿佛让这个老生常谈的话题重新引起了人们的关注。

缘起阶段背景

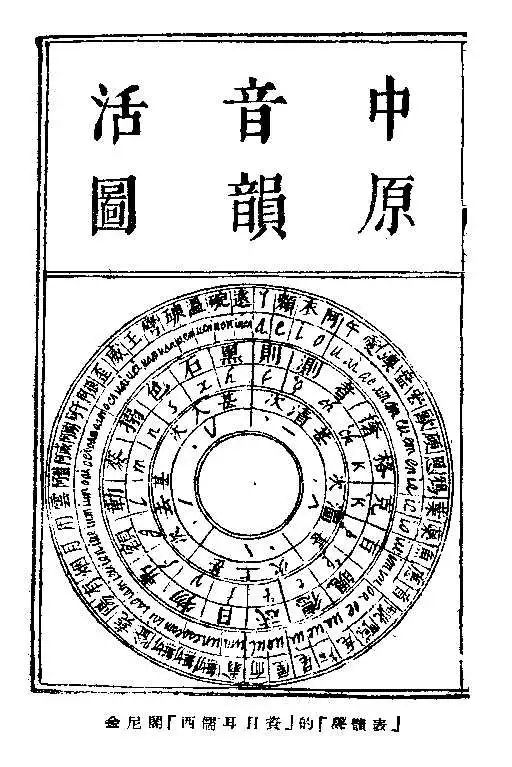

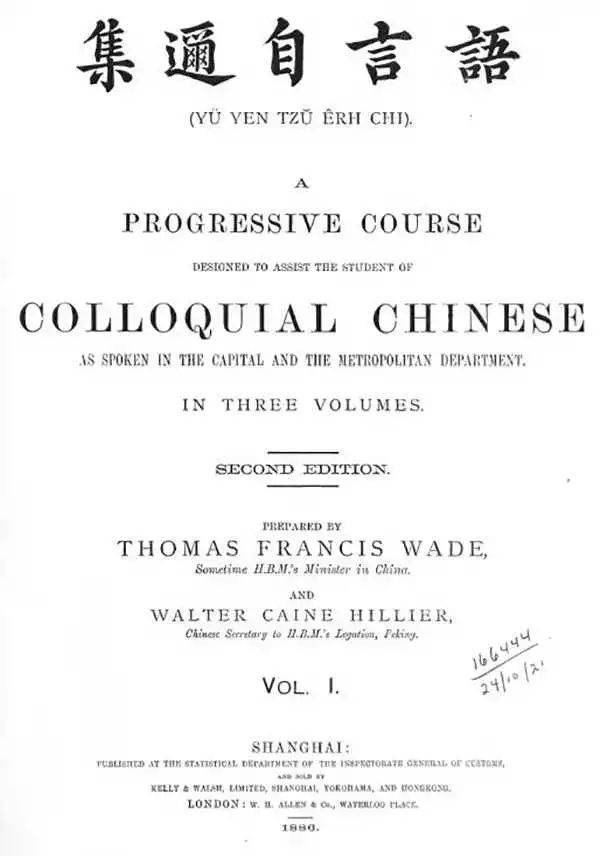

明末时期,汉字拉丁化的进程开始了。当时,东方文化积极拥抱西方文化,传教士等文化传播者创建了依据母语来识别汉字的体系。在西方学术逐渐传入东方的背景下,拉丁字母在为汉字注音方面发挥了重要的工具作用和传播价值。比如,《几何原本》的传入和《天工开物》的传播,都离不开它的贡献。

发展阶段因素

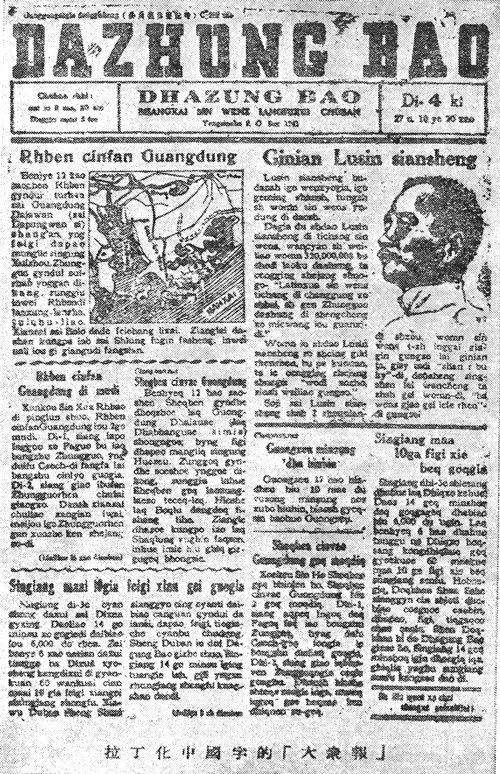

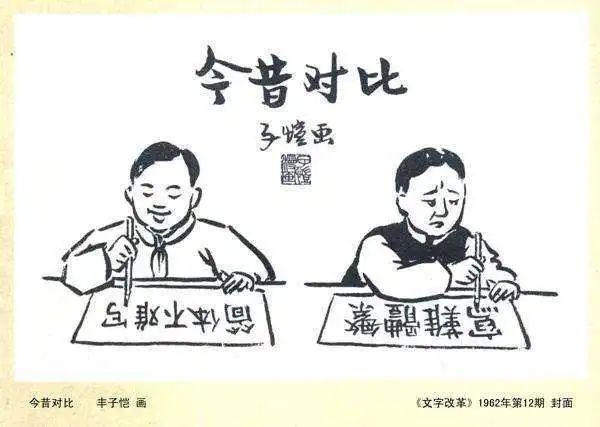

当时,我国文盲众多,这一现实促使众多学者赞同汉字拉丁化改革。这种改革使得汉字呈现出一种开放和友好的形象,有助于拉近东西方文化的认知差距,让西方人更易通过字母文字来认识中国。在这样的社会背景下,汉字拉丁化得到了发展的机会。

进程中的问题

汉字拉丁化改革避开了若干难题。在近代中国,虽然存在所谓的“官话”,但并未形成真正的普通话教育体系。即便官话被视为标准,仍存在文言文与白话文混用、全国缺乏统一的白话文语法规范等问题。这些因素使得汉字拉丁化在实际推广过程中遭遇了不少障碍,进展并不顺畅。

汉字自身优势

汉字在修辞方面具有独到之处。其结构整齐,美感独特,是英语等其他语言难以企及的。方块字的使用,为汉字提供了更广阔的表现空间,每个方块字虽外形相似,但内涵却各具特色。在汉字的修辞手法中,虚数和模糊的表达方式同样别具一格,相较于英语,这种表达方式更为丰富多样。

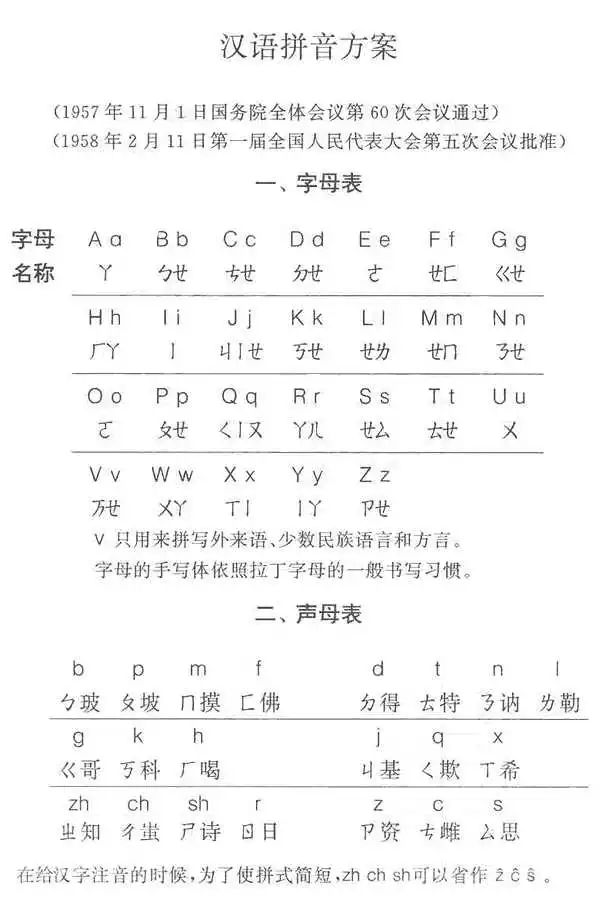

改革结局定论

后来,中央政府不再坚持“拼音化方向”的政策。拼音化转向了以拼音作为汉字的拼写和注音工具的角色。关于“汉字拉丁化”的讨论在官方层面已经结束,不再被提及。这一点也反映出这次改革的失败。汉字仍旧是我国文化和交流的关键媒介。

大家是否认为汉字在当今社会还有可能走向拉丁化?欢迎大家在评论区发表看法,参与讨论。同时,别忘了点赞和转发这篇文章。