2024第七届中国心理语言学国际研讨会在大连理工大学成功举办,智语实验室多项研究成果亮相

2024第七届中国心理语言学国际研讨会在大连理工大学成功举办,智语实验室多项研究成果亮相

卢琰老师在“二语词汇加工与表征机制研究”小组进行了口头报告,主题聚焦于“汉-法双语者书面词汇语法性别加工”。这项研究为双语词汇语法研究开辟了新的路径,引发了新的思考。刘馨怡成为团队的一员,她针对“运用ERP技术对日语被动句的研究,分析了工作记忆容量与二语题元角色指派间的关系”进行了发言。这项研究采用了事件相关电位技术,并以N400和P600效应作为评估标准,结果表明工作记忆容量对二语题元角色的指派并无明显作用。

卢琰老师汇报汉法双语研究

卢琰老师在“二语词汇加工与表征机制研究”小组进行了口头报告,主题聚焦于“汉-法双语者书面词汇语法性别加工”。研究揭示了语法性别加工理论存在分歧,并探讨了在语言生成与理解阶段,是否采用了相同的机制来模拟和加工性别特征。这项研究为双语词汇语法研究开辟了新的路径,引发了新的思考。

刘馨怡汇报日语被动句研究

刘馨怡成为团队的一员,她针对“运用ERP技术对日语被动句的研究,分析了工作记忆容量与二语题元角色指派间的关系”进行了发言。这项研究采用了事件相关电位技术,并以N400和P600效应作为评估标准,结果表明工作记忆容量对二语题元角色的指派并无明显作用。这一发现让我们得以探知语言在神经层面上的运作机制,并且有助于我们观察到不同人之间语言上的差异。

口译质量评估新指标探究

这项研究运用了fNIRS超扫描技术,旨在研究交流者大脑同步性是否能够作为衡量译员口译能力的新方法。研究发现,译员在口译时,其不同方面对交流者额颞区的脑间同步性产生了不同程度的效应。这一结果揭示了脑间同步性有望成为评估口译质量的神经生理学新指标。

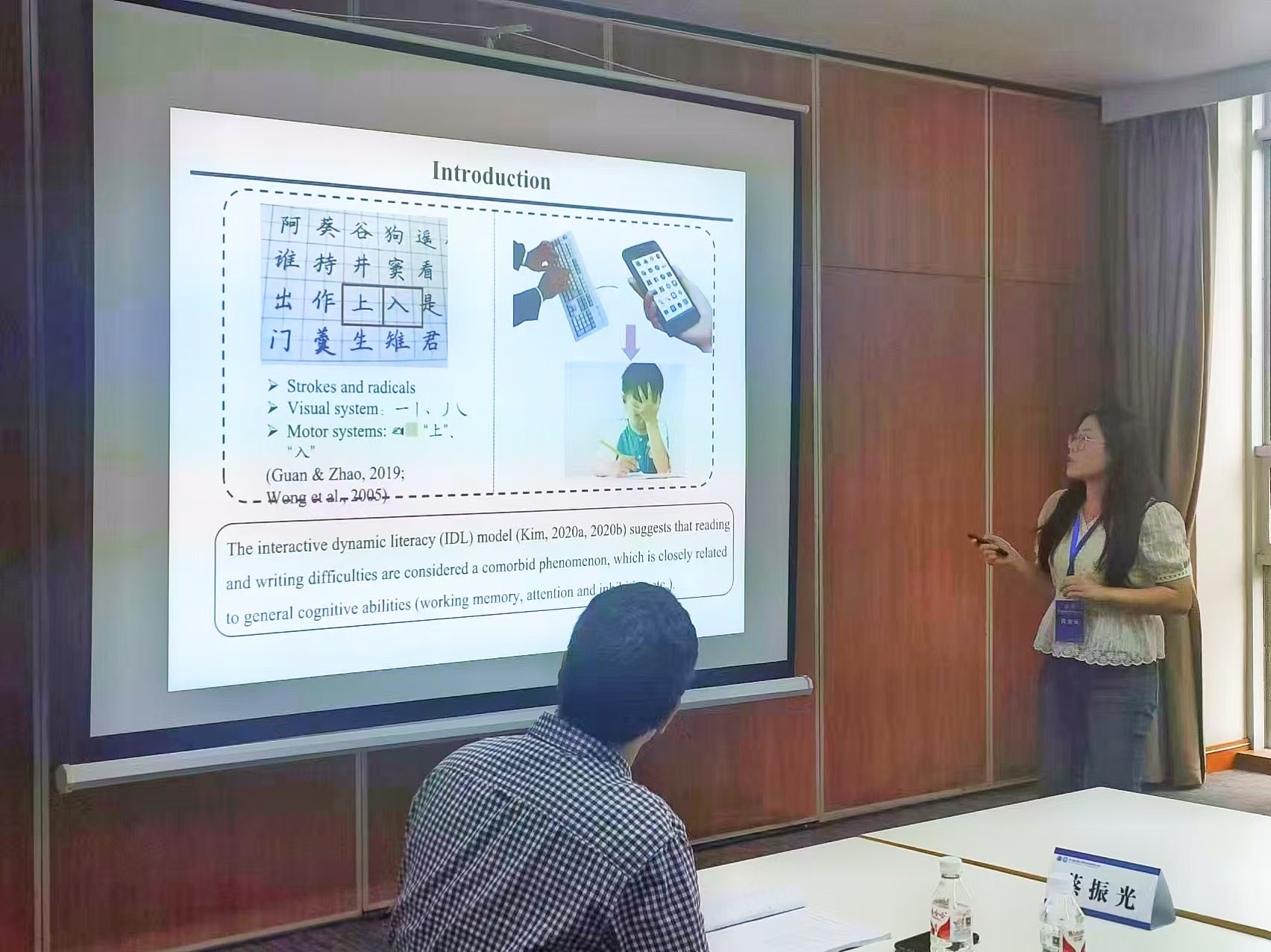

儿童汉字书写影响因素研究

研究表明,孩子写汉字的速度受视觉和动作协调能力以及家庭阅读写作氛围的双重作用。这两个方面彼此关联。这一观点印证了读写之间动态联系的存在,这种联系结合了身体认知和环境因素,对家庭和学校在汉字教学和干预措施上提供了切实的建议。

韩笑汇报全局性预期效应研究

韩笑在“语义与句法加工与表征机制研究”小组进行了口头汇报,主题是《语言理解中全局性预期效应的影响机制》。虽然报告中并未详细说明研究成果,但这次汇报或许能为语义与句法加工的研究带来新的启示和思考。

多方面二语学习研究展贴

黄莹颖的论文研究的是“二语听力个体差异与工作记忆子成分效应”这一课题。她深入分析了工作记忆的多个组成部分,揭示了双语者在工作记忆的不同子成分上存在个体差异。这一成果凸显了工作记忆的关键作用。而刘晓琳的展贴则主要围绕“二语学习如何促进儿童执行功能认知神经机制的发展”这一议题展开讨论。她详细阐述了二语学习带来的积极影响,并指出其在儿童执行功能发展中的关键作用。她从不同角度全面解释了这一点,强调了其在调节过程中的不可或缺性。

多项研究在语言领域实现了多种发展,你是否有所触动的心得?不妨在评论区告诉我们。同时,别忘了点赞并分享这篇文章。